![]()

![]()

![]()

Silviano Santiago

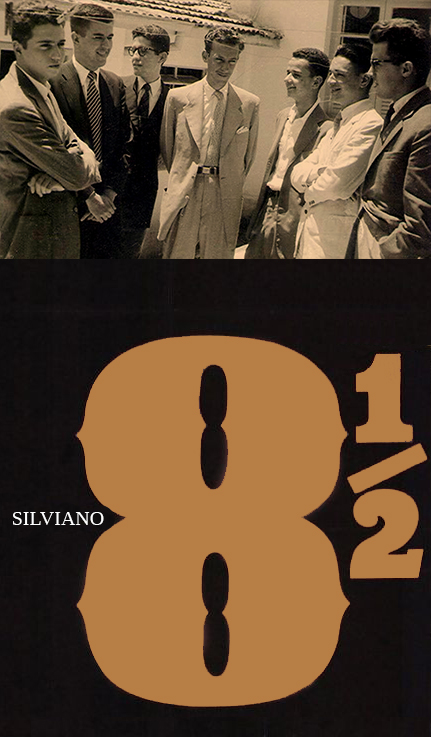

Silviano 8½

edição de Maurício Hoelz e Lucas van Hombeeck

Dossiê montado a partir de um depoimento do escritor e crítico Silviano Santiago, que assina sua apresentação, sobre seus anos de formação em Formiga e Belo Horizonte – MG. A fala, feita em 2016, aborda sua juventude e relação com a Revista de Cinema e o cineclube do CEC (Centro de Estudos Cinematográficos), dando conta do que, em suas palavras, foi a primeira geração literária formada pelo cinema no Brasil. Além do depoimento, o conjunto conta com uma entrevista com Guy de Almeida feita por Marcelo Miranda a pedido de Silviano e com o texto Salaud Mauricet sobre sua amizade com João Maurício Gomes Leite, ambos em torno da mesma cena cultural de críticos, escritores e artistas mineiros das décadas de 1950 e 1960.

Durante o século XX, no Brasil, o requisito cultural que habilita o jovem a se apresentar como escritor comporta três fases distintas.

Desde o início do século, passando pelo Modernismo e se enveredando pelos anos 1940, o requisito inicial era a boa leitura dos clássicos da Literatura, associada ao desejo de se instruir pelas novas correntes das pesquisas estéticas e do pensamento social. A correspondência trocada entre os grandes escritores modernistas, hoje ao alcance do público, é um manancial de boa informação.

O fascínio pelo cinema, como entretenimento de bom nível e como arte, leva o jovem a ter diante dos olhos a combinação entre palavra e imagem (ou, em termos antigos, entre literatura e teatro). Suas leituras sobre estética moderna, ou de vanguarda, e sobre pensamento social contemporâneo são contaminadas pela imagem e a montagem cinematográfica. Chegavam depois os livros de literatura, clássicos e contemporâneos, segundo a afinação que se queria dar à sensibilidade pessoal. O romance PanAmérica, de José Agripino de Paula, dá pano pra manga.

A ruptura maior acontece durante a ditadura militar (se for o caso de datar com muita precisão as três fases). Nem literatura nem cinema. O principal requisito se funda na experiência coletiva do espetáculo, ao vivo na rua e no palco, ou em imagem na telinha. O jovem que virá a ser escritor se interessa mais pela música popular e pelos espetáculos em manifestações dignas de estádio de futebol. O “influxo externo” tem a ver com o mundo artístico pop. A MPB ganha a primazia. Em 1967, no programa “Esta noite se improvisa” (TV Record), Caetano e Chico demonstram a notável erudição em… música popular. Chico Buarque ter-se transformado em escritor no meio de sua carreira, não é exceção, é regra. Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu, seria bom exemplo.

O depoimento que ora irão ler tem lugar histórico definido. Naquele momento, o jovem se dedica de corpo e alma ao conhecimento metódico da história do cinema e de sua estética. Seu interesse se insere na época áurea dos cineclubes, que se esparramam um pouco por todo o Brasil. Lá está, na plateia, o gaúcho Luis Carlos Maciel, que não me deixa mentir. Época também em que a resenha de filme, em semanários e cotidianos, ganha espaço e destaque. Influencia a bilheteria. Dificilmente o cinema europeu teria tido o êxito de público que teve sem as campanhas que eram levadas a cabo pelos “críticos de cinema”.

Não cito o nome do jornal, mas conto outro caso. A crítica de filme comercial de má qualidade, mas com potencial de grande bilheteria, era preterida na pauta dos jornais comprometidos com os $$$ dos anúncios. As redes de cinema têm lá son pouvoir caché. A sala provinciana ou não imita em miniatura o que acontece no teatro da Broadway. A má recepção crítica a uma peça pode pôr abaixo um espetáculo ansiosamente aguardado. Assista-se ao filme A malvada (All about Eve), com Bette Davis e George Sanders no papel de crítico. Em 2020, o mundo editorial já está tomado pelo fenômeno. Bye-bye, críticos.

Salientem-se, finalmente, as exceções aos esquemas rígidos. Muitas vezes são elas que emprestam à literatura a inicial em maiúscula. Grande sertão: veredas é belo exemplo.

I

Sérgio Cohn: Hoje teremos o Silviano falando sobre a Revista de Cinema, que é uma revista muito especial. Não há necessidade nenhuma de apresentar o Silviano…

Silviano Santiago: Você sabe como é que o Darcy reagia, não é? “Eu gosto de ser apresentado…” (Risos)

SC: Dizem que o Silviano é um acadêmico, não conheço…Você podia começar contando um pouco do contexto de Minas Gerais naquele período.

SS: Em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns ao Sérgio por esse trabalho de enorme importância que ele está fazendo. Tenho que fazer o garoto-propaganda aqui: são dois volumes para a gente ter uma ideia do que era essa revista.[1] É uma antologia, os principais artigos publicados segundo os dois organizadores, Marcelo Miranda e Rafael Ciccarini.

Eu vou ter que fazer um pouco o que é uma pré-história no caso de vocês, e história no meu caso, porque é uma revista dos anos 1950/1960. Ela começa em 1954, portanto acredito que a maioria de vocês nem tinha nascido. A gente pode colocar de cara um tema teórico bastante importante, histórico mas também teórico, que é como surge a primeira geração literária cujo fundamento não é a literatura, mas o cinema. Essa é a grande questão que eu queria abordar. A segunda, que eu vou tentar expor em narrativa e não em teoria, e por detrás da qual está a primeira questão, é como é que a literatura pode surgir da leitura não do livro, mas do filme.

Um dos livros importantíssimos para nós naquela época foi o de uma crítica francesa, Claude Edmonde Magny, que infelizmente ficou louca, mas que era extraordinária; e que por ter ficado louca desapareceu do mapa. É autora de um ensaio que para nós era extraordinário. Título: A idade do romance americano (em francês L’âge du roman américain). Era uma leitura fantástica porque a autora analisa como a famosa geração perdida norte-americana – Gertrude Stein, Hemingway, Steinbeck… – passou a escrever narrativas a partir da montagem cinematográfica. O mais óbvio de todos é John dos Passos, autor da trilogia U. S. A. Mas o que era fascinante, e nos entusiasmou muito, é que isso nos obrigou a fazer uma passagem do romance psicológico francês, de análise, introspectivo, para narrativas em que o importante era o comportamento (behavior) do personagem, assim como acontece no cinema. A introdução de personagens “burros” – o gângster, o lutador de boxe, por exemplo – não permitia mais aquela narrativa sofisticada de Madame Lafayette no século XVIII, ou de Benjamin Constant, Stendhal no século XIX. Tinha que se passar por um outro tipo de narrativa, que era uma narrativa comportamental. Essa é a grande questão discutida pela autora, que para nós foi muito importante nesse contexto.

A outra questão é que o nascimento dessa geração cinematográfica em Minas Gerais se faz em cima do eclipse de outra, a geração Edifício. A capa da revista Edifício é do Heitor Coutinho, um grande artista plástico mineiro que infelizmente desapareceu da cena artística. Vocês veem que a capa tinha traços surrealizantes. É uma revista de 1946, portanto de uma geração que foi solidária durante a Segunda Grande Guerra e a ditadura Getúlio Vargas. Eram todos muito coerentes e os nomes são exatamente das figuras anteriores à geração sobre a qual eu devo falar hoje. A revista se chama Edifício e a epígrafe é de Carlos Drummond Andrade, retirada de famoso poema dele: “Que século, meu Deus! – exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício”. Os nomes dos jovens participantes da revista são incríveis; vou saltar alguns porque são menos conhecidos, mas todos são solidários politicamente e todos vão entender o que eu quero dizer por solidariedade. Nesse número eles são entrevistados e todos são comunistas, sem exceção. É fascinante como essa solidariedade lembra muito a da pós-ditadura de 1964: durante a ditadura militar houve grande solidariedade, e só depois é que começa a haver diferenças. Cito alguns participantes. Valdomiro Autran Dourado, romancista, uma querida minha que é Vanessa Neto, contista, Otto Lara Resende, escritor, Fernando Sabino, romancista e colunista, Paulo Mendes Campos, poeta e tradutor, Wilson Figueiredo, jornalista, Jacques do Prado Brandão, poeta e crítico de cinema, Hélio Pellegrino, analista, Otávio Alvarenga, romancista, Francisco Iglesias, historiador, Etienne Filho, jornalista e técnico de vôlei, e assim vai. Essa é uma geração totalmente literária. Essas figuras se tornaram reconhecidas no Rio de Janeiro, e é só ler O encontro marcado para ver que é uma geração que nasce da leitura da literatura, enquanto a nossa é bem diferente. Nasce num clube de cinema.

Basta o título de algumas entrevistas para entender. Francisco Iglesias, o grande historiador e o melhor de longe dessa geração, diz: “agora não tenho dúvidas em afirmar que foi a leitura dos autores marxistas o que mais me marcou no sentido da orientação”. Mais óbvio, impossível. O seguinte é Pedro Paulo Ernesto, uma figura que desapareceu, tido como muito inteligente: “necessitamos mais literariamente de artistas que descubram o trágico individual”. Qualquer semelhança com Graciliano Ramos não é mera coincidência. Depois eu passo para o Wilson Figueiredo: “é preciso também tirar o chapéu à presença do determinismo histórico”. Tudo bem escancarado. É uma geração solidária, apresentam um programa comum. Esse programa é o Edifício, é este novo edifício sobre o qual seria erguida a nova sociedade brasileira depois da Segunda Grande Guerra Mundial e da ditadura Vargas em 1946.

Plateia: Mas chegando ao Rio ninguém ficou marxista, não é?

SS: É, já começaram pelos casamentos: o Fernando, como vocês sabem, casou-se com a filha do Governador; o Hélio, numa família da mineração…

Mas nós, então jovens, éramos sensíveis a isso. Usando o lugar-comum, era uma geração chapa branca. E a nossa geração tenta abrir um espaço, que não será na literatura porque não há mais solidariedade entre nós. Acho isso importantíssimo na revista, não há nenhum elo que ligue um ao outro de maneira muito forte do ponto de vista ideológico. E agora eu começo a falar propriamente da Revista de Cinema. Nela são nítidas três ou quatro linhas, depois explicarei o porquê da discussão sobre a quantidade de linhas divergentes: a primeira era a comunista, com uma figura fantástica, Fritz Teixeira de Salles. Ele terminou como professor em uma universidade de Brasília e, desde os anos 1930, pertencia ao Partido Comunista. Dizia a lenda que ele tinha trabalhado muito para o PC durante a ditadura Vargas. No pós-guerra e na revista, vocês podem imaginar que o Fritz vai ser o grande defensor do neorrealismo italiano. A solidariedade continua na Itália: vocês devem ter visto Dom Camillo, aquele filme que é uma esculhambação contra a solidariedade, fraco mas fascinante.

A segunda figura importante, que talvez do ponto de vista da revista seja a mais importante de todas, porque conseguiu o dinheiro para editá-la, é o Cyro Siqueira. Tenho impressão de que é uma pessoa praticamente desconhecida de vocês. O Cyro Siqueira, se vocês conhecem a crítica carioca, seria o Muniz Vianna de O correio da manhã, o crítico que adora o cinema norte-americano. O Siqueira tem os melhores artigos que se pode imaginar em torno do neorrealismo norte-americano. Que eu me lembre ele pouco escreveu sobre o neorrealismo italiano, mas fez os melhores artigos sobre filmes como o de Robert Wise, The set-up (Punhos de campeão), um filme maravilhoso; ou ainda sobre os ótimos filmes de Stanley Kramer, um deles O invencível, com Kirk Douglas, também sobre boxe. São obras fantásticas. Depois passamos a Elia Kazan, responsável por Sindicato dos ladrões, com Marlon Brando, e outros mais. Aliás, saiu pela Companhia das Letras agora um livro sobre cinco dos grandes diretores de Hollywood que trabalharam em favor dos Aliados durante a Segunda Grande Guerra Mundial, John Houston, John Ford e outros. E o Cyro Siqueira era o melhor intérprete dessas figuras. Fez leituras realmente admiráveis desses cineastas. Muitos deles padeceram nos inquéritos levados a cabo pelo senador McCarthy.

A terceira figura, que foi meu mentor e com quem eu mantive as melhores relações, já que fui me distanciando do cinema por razões que vocês conhecem, era Jacques do Prado Brandão. Ele era uma figura um pouco mais velha e pessoa extremamente sofisticada, advogado de profissão e defensor do cinema francês, em particular dos filmes chamados poéticos. O melhor exemplo seria Jean Cocteau, mas também Marcel Carné, de Os visitantes da noite e do Boulevard do crime (Les enfants du paradis). Todos esses filmes se caracterizavam por uma linguagem poética, que não interessava ao Fritz, do neorrealismo italiano, nem ao Cyro, do cinema americano. É isto que eu acho fascinante nesse grupo: havia um verdadeiro diálogo ideológico, muito discreto mas que, lendo com cuidado os textos, é possível perceber.

E em quarto lugar, a Igreja se interessou. Aí surge uma figura que eu acho macabra (e há um artigo brilhante do Maurício [Gomes Leite] contra ele), que é o famoso padre Guido Logger. Ele é colaborador regular da revista, e sua adesão tardia (não é mineiro) serve para vocês verem a importância que a revista começou a adquirir. Aqueles de letras e de artes podem checar uma informação que eu vou dar: a revista associada ao clube de cinema, o CEC (existe, aliás, um livro a esse respeito chamado A presença do CEC, Centro de Estudos Cinematográficos), vai possibilitar um alargamento muito grande do público exclusivamente cinematográfico. Porque ao clube de cinema vão, por exemplo, os que estão querendo ser escritores, os que estão querendo trabalhar com artes plásticas, os que estão querendo trabalhar com música clássica, mas acabaram não trabalhando, como o Silvio Castanheira, e aqueles que queriam trabalhar com teatro, como Carlos Kroeber, o Carlão, e o João Marschner. Vocês devem conhecer o Carlão do filme do Saraceni, A casa assassinada. Ele interpreta o gordo Timóteo, grande criação de Lúcio Cardoso. Foi um grande diretor de teatro e era um grande intérprete, que a Globo realmente estragou.

Graças ao Carlão, montamos em Belo Horizonte, em 1957, Fim de jogo, de Samuel Beckett, no teatro do antigo Casino da Pampulha. Uma coisa de louco, enquanto o Luis Carlos Maciel, aqui presente, estava lá em Porto Alegre fazendo o Godot de Beckett. O Carlos Kroeber ganhou uma bolsa para Yale, que era uma grande escola de teatro em 1956, e voltando de lá trouxe as ideias sobre a possível montagem de Beckett. Não sei se vocês sabem, mas o Luis Carlos é o primeiro autor no mundo a escrever um livro sobre Samuel Beckett, e isso é extraordinário. É o livro que vem como primeiro título na bibliografia levantada pelo professor Raymond Federman.

Mas nós fizemos Fim de jogo em Belo Horizonte, e eu tive a infelicidade de traduzir o texto. Hoje eu morro de vergonha porque nós o traduzimos do francês, não do inglês; eu tinha um conhecimento razoável de francês, mas não para traduzir. O João Marschner, que era nosso amigo fez uma revisão do texto do ponto de vista teatral, por assim dizer.

Luis Carlos Maciel: Uma coisa interessante no Beckett, que é um fenômeno do teatro moderno, é que é responsável por versões em francês e em inglês de uma mesma peça.

SS: Que são completamente diferentes!

Luis Carlos Maciel: E ele escreveu os dois! Porque ele era irlandês e a língua natal era o inglês; depois foi morar em Paris e escreveu em francês. Escrevia as peças em francês e ele mesmo traduzia para o inglês. Quando eu trabalhei meu texto sobre Godot usei as duas versões.

SS: E são contraditórios! Existem diferenças! Por exemplo as referências a Deus em inglês são My gosh, em francês é uma expressão grosseira, Bon sang. O texto em inglês é muito cuidado do ponto de vista, por exemplo, escatológico, enquanto o francês não, é bem escancarado. Uma grande crítica de teatro carioca, Bárbara Heliodora, que só conhecia a versão inglesa de Fim de jogo (Endgame) foi a Minas assistir à peça e falou que a tradução era muito ruim, mas isso porque ela só conhecia a versão inglesa. É claro que a tradução não era boa, mas não pelas razões que ela evocou, de fidelidade ao texto original. Era fiel, mas ao texto em francês.

Plateia: Uma vez eu tive uma experiência com uma grande crítica teatral carioca, com o Godot. Na versão francesa, não havia um momento em que os dois vagabundos começam a trocar insultos até que um deles lança uma ofensa que é considerada final, que é “critic” – que era, evidentemente, o crítico de teatro. Quando fiz a tradução, botei essa esculhambação final, crítico de teatro. A dona crítica disse que o texto do Beckett era maravilhoso, mas que infelizmente o diretor havia decidido pintar um bigode naquela Monalisa. Um dia eu escrevi a ela dizendo: “olha, esse bigode quem pintou não fui eu, foi o Samuel”. Tem que reconhecer que num momento de fraqueza Samuel Beckett pintou bigodes na Monalisa dele.

SS: Voltemos então um pouco à revista, ao CEC. Eu comecei falando da diversidade de discursos – o marxista, o liberal e o poético… –, e me referi a três mineiros, ao Fritz, ao Cyro e ao Jacques. A eles se soma uma figura que será extremamente importante para nós e para a crítica cinematográfica no Brasil, que é o Paulo Emílio Sales Gomes.

Paulo Emílio Sales Gomes tinha a grande vantagem de ser amplo o bastante para se expressar nos três discursos ideológicos, dominantes na revista. Sua tese, como vocês sabem, era sobre o melhor do cinema poético francês, que é o diretor anarquista Jean Vigo. Paulo Emílio se exilou cedo na França porque era anarquista e não era bem aceito nem pela ditadura Vargas, que começava a pintar no horizonte, nem pelo Partido Comunista. Foi a sorte dele, porque tendo ido para Paris, vai trabalhar com Henri Langlois, que era o todo-poderoso diretor da Cinemateca Francesa. Quando ele retorna ao Brasil, e isso foi um gesto maravilhoso do francês, o Langlois oferece ao Brasil e o Paulo Emílio traz cópias dos filmes da Cinemateca Francesa. Tínhamos na Cinemateca de São Paulo cópias de todos os filmes que havia na Cinemateca Francesa. Tanto que em 1961, quando eu cheguei em Paris para fazer meu doutorado, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir à Cinemateca ao lado da Escola Normal, onde ensinava Althusser, e vi no programa que eu já tinha assistido a todos os filmes. A Cinemateca emprestava os filmes para o Clube de Cinema em Belo Horizonte, então eu já tinha visto O gabinete do doutor Caligari, Potemkin, Ivan, o terrível, A paixão de Joana d’Arc, os clássicos da vanguarda francesa, como Un chien andalou, em suma, todos os filmes que contam para um rato de cinemateca… – isso tudo em Belo Horizonte.

Naquela época, talvez vocês saibam, o auxiliar do Paulo Emílio na Cinemateca era o Rudá de Andrade, filho de Oswald de Andrade, que passará por circunstâncias trágicas em Paris. Mas quem fazia o trabalho mesmo na Cinemateca era uma figura completamente desconhecida, que merece ser mencionada porque era quem pegava as latonas de filme em 16mm e as despachava para nós na rodoviária paulista. Ele se chamava Caio Scheiby e fazia um trabalho extraordinário com os clubes de cinema dos estados. Era quem carregava a mala. O Paulo Emílio tinha mil preocupações, o Rudá era um bon vivant.

Plateia: Deixe-me fazer uma pequena interferência. Eu não tinha muito conhecimento do que havia em Minas Gerais nessa época da minha juventude. Só fui descobrir o que existia em Belo Horizonte quando fiquei amigo do Ezequiel e ele me contou um monte de coisas; mas agora eu vejo que na mesma época em que isso acontecia lá, em Porto Alegre acontecia algo semelhante. Havia uma geração intelectual predominantemente marxista anterior à minha, que editava uma revista que ficou famosa chamada Horizonte, e eram todos comunas. E a minha geração, quando começou, foi aprender também no cinema, e abriu o Clube de Cinema, que funcionou como nossa cinemateca. Foi obra de uma personalidade interessantíssima, P. F. Gastal, que era crítico de cinema. Os filmes que você mencionou – O gabinete do Doutor Caligari, A paixão de Joana D’Arc… – eu assisti com 17 anos.

SS: Eu não quero te interromper, mas um terceiro ponto que eu gostaria de colocar é o nosso relacionamento com o Rio Grande do Sul, que era maravilhoso. Vocês várias vezes encenaram peças de teatro lá em Minas Gerais. Encenavam um autor de teatro francês “sofisticadésimo”, Jean Tardieu, que vocês mesmos traduziam e que escreveu peças curtas e bem humoradas antes do [Eugène] Ionesco. Tínhamos também uma relação fortíssima com a Bahia, com o pessoal da revista Mapa; de que faziam parte o Glauber, o Paulo Gil, a Sônia Coutinho, e tantos outros; e também com Pernambuco, o Jomard Muniz de Brito. Mas isso eu gostaria de discutir mais adiante porque senão não termino.

Entrando então no quarto ponto, essa nossa geração é muito semelhante à geração atual de jovens. Porque havia em comum a todos nós a juventude, e só. O primeiro artigo que escrevi na Revista de Cinema, meu batismo-de-fogo, foi sobre o filme musical. Ismail Xavier chama a atenção para ele no prefácio desta edição que ora apresentamos. Embora ele não soubesse deste detalhe, eu o escrevi – juntamente com o Maurício Gomes Leite – com 17 anos, uma loucura, meu deus do céu! Maurício tinha a mesma idade que eu e nós dois éramos bem iconoclastas diante do grupo de críticos, já estabelecido – vejam como é que a juventude surge dentro da juventude! São dois artigos enormes sobre filme musical. Não puderam nem ser publicados num mesmo número da revista. Entramos na parada, dizendo: “olha, o problema pode ser outro no cinema”. Nós havíamos nascido durante a Segunda Guerra e fomos educados – ele, em Montes Claros, e eu, em Formiga − pelos filmes musicais de Hollywood – Betty Gable, Fred Astaire, Gene Kelly, aqueles todos grandes dançarinos… Então, com 17 anos nós rompemos a tradição imposta pelos três mestres, já citados. Eu devo tê-lo escrito em 1953 (nasci em 1936), portanto tinha essa idade. E o artigo era histórico, traça a história do filme musical passando por várias fases, até chegar a Gene Kelly. Fala também sobre o filme musical moderno/contemporâneo. Uma coisa fascinante da juventude é o desejo de congraçamento, importante também para o grupo religioso, a que não pertencíamos, e que levantei inicialmente com a alusão ao padre Guido Logger. A igreja católica será importante naquele momento, através dos movimentos politizados, JIC, JOC, LIC, LEC, Juventude Estudantil Católica, Juventude não sei quê Católica, Liga não sei quê Católica. Desse grupo se destaca uma das figuras que faz parte das manifestações religiosas de caráter mais político naquele período que é o Betinho. Ele não está afinado com a gente, nem poderia estar. A gente brincava muito, chamava de Jic-jec-lic-loc o pessoal católico, um pessoal, diga-se, muito forte em Minas Gerais.

A questão relevante aqui é observar que a juventude se organiza hoje através das redes sociais e nós nos organizávamos através de instituições estudantis. Detalhe interessante se pensarmos que nossa geração era pré-ditadura militar de 1964. Quem bancava tudo eram os famosos Diretórios Centrais dos Estudantes (UNE, no Rio de Janeiro). Tínhamos uma revista na faculdade de Letras, Mosaico, com impressão paga pelo DCE, que também pagava nossas viagens de estudo, e, entre os mais velhos, uma das figuras importantíssimas dessa geração, lembro agora, é o arquiteto Silvio Vasconcelos. Talvez tenham ouvido falar dele, um grande especialista em arquitetura colonial mineira, com importante livro sobre Ouro Preto, que foi também diretor da faculdade de arquitetura. Na condição de diretor, era responsável por boas verbas. Depois de 1964 Sílvio foi obrigado a se exilar porque tinha pagado viagens dos estudantes de arquitetura de Minas Gerais a Cuba, e vocês podem imaginar que prato cheio os militares não tiveram em 1965.

Plateia: Havia um grupo integralista? Darcy falava deles.

SS: Não no grupo de cinema. Estou falando da Revista de Cinema, não de Minas Gerais. Mais próximo de uma postura integralista seria o padre Guido Logger, não sei se vocês vão querer chamá-lo de fascista. Quem estudou muito bem a questão religiosa dessa época foi um professor de comunicação da PUC, Miguel Pereira, que era ele mesmo católico. O catolicismo foi muito importante para a internacionalização do Cinema Novo. Os primeiros filmes daquela geração chegaram a festival da Itália graças ao seu organizador, o padre Colombiano (colombiano não se refere a nacionalidade, é o nome dele). Se não me engano, o convidado ao Festival Latino-Americano de Pesaro foi Nelson Pereira. Eu acabei sabendo dessa história toda bem mais tarde, e passei a informação para o Miguel. Fiquei sabendo dela através de um grande amigo meu em Paris nos anos 1980, que fora secretário do padre Colombiano. Refiro-me ao professor Amos Segala, que então era responsável pela bela coleção de clássicos da literatura latino-americana, subsidiada pela UNESCO.

Então há uma relação forte entre o aparecimento do cinema brasileiro na Europa e o catolicismo. Vidas secas, do Nelson, recebeu o Prix de 1’Office Catholique du Cinéma. O catolicismo de esquerda, não o de direita. Não sei se é esse o caso do padre Logger, porque ele defendia a censura. O Maurício tem um artigo sobre isso na revista, se não me engano está no primeiro volume da antologia que têm em mãos: Respostas sem aspas de julgamentos apressados a um artigo que se declara a favor da censura escrito por um padre e dirigido a críticos irresponsáveis. Esse artigo é maravilhoso. Mas essa é a nossa versão do catolicismo na crítica cinematográfica.

O Maurício Gomes Leite acaba se politizando completamente até 1964 e é obrigado a sair de Minas Gerais. Vem para o Rio de Janeiro trabalhar como crítico no Correio da Manhã, onde terá como um grande padrinho Otto Maria Carpeaux, com quem faz um documentário chamado O velho e o novo. Se quiserem assistir ao curta, há uma cópia na Cinemateca do MAM. É sobre uma jovem antropóloga muito amiga dele, Ligia Sigaud, que entrevista Otto Maria em 1965 ou 1966, bem no calor da hora. Em seguida, ele roda um longa-metragem um tanto desastrado, mas que é ótimo, Vida provisória. Desastrado porque para a época era muito no gênero Truffaut e, naquela altura, o Brasil já era mais Godard. É uma obra autobiográfica (autoficção, diríamos hoje) sobre os desentendimentos dele com esse crítico que vai ser responsável pela Revista de Cinema, o Cyro Siqueira – o protetor dele, digamos, em Minas Gerais, com quem ele vai se desentendendo politicamente. O elenco tem Paulo José, Dina Sfat, Joana Fomm, Mário Lago…; é uma grande produção que passou completamente em branco, o que é um absurdo. Depois o Maurício Gomes Leite se autoexila em Paris, onde termina a vida como funcionário da Unesco e já pouco escrevendo sobre cinema. Mas eu estou tentando agora, junto com a editora da UFMG, reunir as críticas e ensaios do Maurício porque são extraordinários.

E agora passo a discorrer sobre a forma como um e o outro vão se colocando.

A gente se autoafirma primeiro com o ensaio sobre filme musical, que é quase uma galhofa, mas ao mesmo tempo não é; esses objetos meios ambíguos que a gente jovem gosta de trabalhar. Em seguida, descobrimos nosso grande mestre em crítica cinematográfica: André Bazin. Eu me julgo divulgador de Bazin em Minas Gerais porque publiquei no Estado de Minas dois artigos imensos, com um título meio brincadeira, meio verdade, chamado “Reader’s Digest: André Bazin”. Naqueles artigos faço o resumo dos ensaios de Bazin que estão no dia de hoje no volume Qu’est-ce le cinéma?. Os jovens se tornam mais e mais fãs de Bazin, enquanto os velhos vão se definindo mais e mais como adeptos do cinema realista-naturalista. Nós, jovens, éramos leitores de carteirinha de uma revista chamada Cinema Nuovo, dirigida por um grande crítico italiano, Guido Aristarco, e o Cyro Siqueira e outros eram leitores de uma revista inglesa, excelente também, Sight and Sound. A Cahiers du Cinéma ainda não existia, depois nós é que a trazemos de uma certa maneira. A segunda fase da revista, dirigida pelo José Haroldo Pereira, já será puro Cahiers du Cinéma

No meu caso, a partir do final dos anos 1950, eu começo a defender Michelangelo Antonioni. Talvez eu seja das primeiras pessoas a escrever sobre ele no Brasil. Era ainda o primeiro Antonioni, o de Cronaca di un amore, que aqui se chamou Crimes d’alma, e que, quando eu vi, fiquei completamente enlouquecido e comecei a escrever e escrever. Tem um artigo meu que está incluído nesta antologia, se eu não me engano, chamado Cronaca di un amore. Eu descobri o cinema italiano novo, completamente diferente do neorrealismo de Rossellini, Vittorio de Sica, Zavattini, que depois vai desembocar no notável L’avventura, esses filmes todos de Antonioni, que hoje são clássicos. Então eu abro a segunda fase da Revista de Cinema para o novíssimo cinema italiano, enquanto o José Haroldo Pereira a abre para o esplêndido Hiroshima, mon amour, que será seguido com outro ensaio sobre O ano passado em Marienbad. Já o Maurício fica bem impressionado com o François Truffaut, que ele depois vai detestar, substituindo-o pelo Godard. É realmente fantástico como dentro da Revista de Cinema a geração que a fundou foi sendo substituída por uma nova. Defendemos também o novo cinema norte-americano, em particular pelo modo como está sendo representado por um grande produtor, Stanley Kramer. Ele produziu o primeiro filme do Marlon Brando, The men [Espíritos indômitos]. A gente começa a ficar entusiasmado com essa nova geração americana que vai dar atores como Marlon Brando, James Dean etc. Caminho aberto para a admiração do rock and roll…

Plateia: Você fala dessa transição do Truffaut para o Godard como se fosse uma coisa automática, natural, mas como se deu isso? O cinema do Godard é de certa forma uma reação muito mais potente ao próprio cinema americano. Tem alguma coisa a ver com isso ou não?

SS: Claro. A noite americana do Truffaut foi uma grande decepção para nós porque ele vai fazendo mais e mais um filme como os americanos, enquanto o Godard vai entrando mais e mais no experimentalismo (o plano-sequência, de que fala Bazin, já estrutura a montagem ousadíssima de À bout de souffle), que é o que nos interessa. E aí talvez haja uma mistura que eu quero também desenvolver: o cinema é fantástico porque ele possibilita o encontro, num clube de cinema, de um grupo multi-artístico. O Maurício, por exemplo, nunca fez literatura, mas dialogava com o pessoal de literatura, de artes plásticas, com uma vanguarda que aparece, que é a nossa revista literária Complemento. Nessa revista está também Frederico Morais, cujo primeiro artigo escrito e publicado é sobre o Branco sobre o branco, do Malevich. Estou falando de 1954/1955, a Complemento era uma revista literária bem fininha, bem vagabundinha de que nós fomos diretores.

Plateia: Além da questão política em relação aos Estados Unidos, havia uma questão estética mais profunda? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso.

SS: A grande questão do cinema para nós todos era a montagem, de Eisenstein, que você vê nos concretos. O que é a poesia concreta? Uma reflexão cinematográfica sobre o que é a poesia. Assim, nós nos distanciamos de João Cabral, que era um grande ídolo, e entramos no concretismo. Glauber Rocha tem uma carta de 1956 para um amigo baiano que trabalha na Rede Globo, de quando ele visita Minas a convite do Fritz Teixeira de Salles. Lá ele faz uma palestra sobre José Lins do Rego e Jorge Amado que para nós foi um escândalo porque já éramos entrosados com Mallarmé, Valéry e poesia concreta, e a carta diz assim: “são todos homossexuais e concretistas”.

Plateia: Mas ele já tinha feito aquele curta dos quadrados? [Referência ao curta Pátio, o primeiro de Glauber]

SS: Não, isso era o Glauber com 19 anos, em 1956.

Plateia: Pasolini também entra nesse diálogo como poeta concretista, não?

SS: Claro, mas o Pasolini é tardio. Os primeiros são os franceses. Eu próprio editei uma revista chamada Margens/Márgenes que tem as cartas do Maurício (de Paris) para o José Haroldo Pereira (no Rio de Janeiro) nas quais ele vai explicando como surge a raiva dele do Truffaut. Então, por um lado, há uma questão de vanguarda, pela qual o Maurício vai ficando mais e mais interessado, e, por outro, uma questão de montagem. Nós estávamos lendo Bazin, que extrai do cinema americano mais comercial a ideia do plano-sequência, com as famosas cenas de Orson Wells e William Wyler. E obviamente ficamos deslumbrados quando Godard fez À bout de souffle, que é quase todo plano-sequência. Então começamos a sacar que tudo aquilo que nós víamos no Bazin sobre plano-sequência, câmera na mão, profundidade de campo, a crítica da montagem segundo Eisenstein, fazia muito mais sentido do que Truffaut, que fazia um filme convencional de campo e contracampo.

Plateia: Mas vocês deixaram a questão da montagem como dogma, então?

SS: Não, era uma questão de interesse. Há preocupações que eu tentei mostrar que são amplas. Há uma preocupação com as artes plásticas: uma figura importante para nós era o Augusto Degois, que fazia tapetes maravilhosamente bem (um deles está na prefeitura daqui do Rio de Janeiro). Havia diálogo do cinema com as peças de Jean Cocteau (A voz humana), [2] de Thornton Wilder (Our town), Beckett (Fim de jogo), Eliot (Crime na catedral)…

O índice da antologia da Revista de Cinema é muito bem feito porque ele começa a partir de determinado momento a dizer “Cinema e outras artes”, depois “Cinema e pintura”, escrito por Frederico Morais. Eu não diria que existe dogma. O fascinante desse grupo do CEC é que não havia mais essa ideia da possibilidade de uma homogeneidade no grupo, e isso era muito importante para nós. Eu era amicíssimo do Fritz, que tem vários textos sobre coisas literárias minhas; ele foi operado da cabeça em frente de onde eu moro, no Hospital de Ipanema, e eu ia lá todo dia; era amicíssimo do Jacques, que não tinha nada a ver com o Fritz, odiava comunismo e tinha uma visão mais poética; também era amigo do Cyro, que era um americanófilo do tipo Muniz Vianna no Rio de Janeiro; e assim por diante.

E havia o Silvio Castanheira que escrevia sobre trilha sonora….

Plateia: Agora, fascinante é gente de 17 anos entender montagem.

SS: Não, não acho. Naquela época a contribuição teórica que nós tínhamos era o Film sense em inglês, a bíblia daquela montagem tradicional, que era desconstruída pelo André Bazin no Ontologia do cinema com profundidade de campo e plano-sequência. Isso vai transparecer em todos os meus livros; por exemplo, tem os que são escritos em plongée/contre-plongée.

SC: Tem um meta-debate importante sobre a crítica na revista. Como ele surgiu? Foi uma necessidade de renovar a crítica brasileira?

Plateia: Eu queria contar minha historinha. Quando muito jovem eu fui à Bahia, e o Glauber tinha o roteiro de um filme intitulado Deus e o diabo na terra do sol. Eu li o roteiro, que tinha 489 planos, sei lá quantos, porque ele era todo decupado conforme a montagem russa, eisensteiniana, e conforme o gosto dos produtores de Hollywood. Plano geral, plano médio, close, era todo picadinho ainda naquela divisão que hoje está completamente demodé e defasada, só usada em agências de publicidade atrasadas. O vídeo na coluna esquerda e o áudio na coluna direita: a coluna esquerda diz o que você vê e a direita o que você ouve. Deus e o diabo era todo assim, e era maior do que o filme que saiu porque ainda tinha uma terceira parte sobre as ligas camponesas que foi limada, ficando só os dois primeiros ciclos: o ciclo do cangaço e o do beato. A filmagem do Glauber era assim: a claquete batia uma vez da cena 84 até a 122, porque ele tinha transformado toda aquela linguagem clássica que vem do cinema mudo de Eisenstein para uma linguagem que estava entrando na moda através principalmente de Godard. E por que eram possíveis esses planos-sequência enormes? Para André Bazin o que interessa é o plano-sequência, pode ser com câmera parada.

SS: Estou falando de uma geração que não vem da literatura, mas do cinema. No momento em que se tem o cinema como objeto de leitura começa-se a se ter uma diversidade de leituras que é fascinante. A do Fritz Teixeira Salles, que é, segundo os princípios zhdanovistas [referência ao pensador sovitético Zhdanov], realismo socialista barra pesada et cetera; a do Cyro Siqueira, que é uma visão liberal, que não se esconde de maneira nenhuma; a do Jacques, que é uma visão poética; e a do Guido, que é religiosa. E no título do artigo já se vê que o Maurício se incomodava com aquele tipo de discurso. Não é que o padre Guido Logger seja uma pessoa desagradável, é o tipo de discurso que ele movimenta e dá vida que desagradava. Todos os participantes movimentam e dão vida a discursos que não se homogeneizam. Era óbvio que não havia possibilidade de, no plano das ideias, homogeneizar aquelas pessoas. Então não se pode mais discutir simplesmente o filme, é preciso discutir o método, ainda que ele seja implícito. Essa discussão sobre o método é muito alvissareira para o pessoal da revista, porque se começa a perceber que não há mais possibilidade de um diálogo muito fácil no plano discursivo, no plano de admiração que se tem pelo filme. Então essa discussão sobre métodos surge já nesse momento final da revista, e não no momento inicial, senão estaríamos na década de 1970, quando surge o estruturalismo, em que primeiro se discute o método e depois se faz a leitura. Naquela época havia as leituras, os discursos, e o desejo de discutir o que nós estávamos fazendo. Não o que nós estávamos fazendo como na resenha do jornal, mas em termos de discurso, e aí cada um vai se definindo. A organização desta antologia foi muito feliz porque ela chega num determinado momento em que a discussão cinematográfica é sobre gêneros. O que é cinema? Existe algum gênero privilegiado dentro do cinema? Qual? O Cyro diria imediatamente: é o faroeste. O cinema da aventura, da grande viagem, da imaginação, que tem como grande diretor John Ford, ou quem começa a seguir os seus passos, e nós o adoramos, que é John Houston. O tesouro de Sierra Madre para nós é o que há de mais maravilhoso – o Bolaño inclusive vai retomar a história do autor desconhecido no livro 2666 –, e aí há o gosto pela aventura que domina o pensamento liberal.

Depois vem a grande discussão ideológica do cinema do pobre, da L’art des pauvres, no Alemanha ano zero, que mistura a pobreza com a infância. Um dos filmes que nós adoramos se chama Jeux interdits, sobre duas crianças logo depois da Guerra e que tem a ver com a questão oposta da velhice, muito bem usada no Brasil pelo Cacá Diegues no Chuvas de verão e que surge também com Umberto D., de Vittorio de Sica. Então aparecem essas questões de gêneros e temáticas propiciando que a discussão sobre método não seja algo leviano. É uma discussão barra pesada, que leva as pessoas a mudarem de ideia, repensando ou modificando. Um exemplo foi o Glauber. Quando Glauber foi a Belo Horizonte falou sobre José Lins do Rego, Jorge Amado e Os sertões de Euclides da Cunha, e se vocês virem o filme é basicamente isto. O cangaceiro, o beato e a terceira parte que o Luis Carlos Marciel mencionou – é um grande elogio à Liga Camponesa do Julião –, que ele não fez, mas que o Sérgio Ricardo salvou com uma canção, levando a ação revolucionária para o mar que vai virar sertão, e dizendo “isso aqui tem futuro”. Pergunta-se é como é que é que ele ficou amigo do Golbery. Foi porque o Golbery era isto: “nós temos que acabar com o Brasil arcaico, que são os cangaceiros e os beatos”. E que é a tese do Antônio das Mortes, que tem algo do tenentismo, matador de cangaceiro e matador de beato. Os filmes do Glauber são extremamente elaborados, não são comerciais, simples de ser vistos. Terra em transe é um filme difícil de ser lido, compreendido, porque são coisas extremamente organizadas mas de repente o tom anárquico domina; a belíssima cena da câmera em redor do cangaceiro, que obviamente não está em nenhum script, é produto da imaginação anárquica do Glauber, que sempre trabalhou nessa linha. Mas aí estamos em 1964, e a revista nem existia mais.

Plateia: Você está falando de 1960; por que até agora não mencionou o Nelson Pereira dos Santos?

SS: Ele não existia nos tempos da primeira fase da revista, embora, como disse acima, tenha recebido os primeiros prêmios estrangeiros. Eu próprio vim ao Rio de Janeiro entrevistar o Alex Viany, um crítico que se tornara cineasta. Publiquei duas entrevistas imensas em jornal. Ele tinha feito um filme extraordinário com a Dóris Monteiro. A questão do Nelson Pereira dos Santos já foi levantada aqui, era a questão do pobre, que já vinha sendo trabalhada. Não interessava tanto a Jacques do Prado Brandão, mas o Fritz tinha orgasmos e o Cyro Siqueira achava muito bem feitos os filmes, embora não fosse exatamente o que ele esperava do cinema.

A discussão sobre método tem esta vantagem: a gente não precisa ficar batendo na mesma tecla. Já se sabe mais ou menos o tipo de discurso que vai receber bem ou mal aquele filme.

Plateia: O fato interessante é que o Glauber era leitor da Revista de Cinema, que era mandada para a Bahia. Ele foi a Belo Horizonte, e quando fez o primeiro filme chamou dois críticos mineiros para serem assistentes, Flávio Pinto Vieira e Schubert Magalhães.

SS: E a mãe do Glauber tinha uma pensão na Bahia onde nós todos ficamos hospedados de graça. O Flávio foi substituto do Cyro no jornal O Estado de Minas e o Schubert chegou a filmar… Frederico também esteve na Bahia, o Klaus e a Angel Vianna também. Disse atrás que mantínhamos um bom contato com Salvador.

Plateia: Você contrapôs o cinema-montagem ao cinema plano-sequência. É engraçado porque a minha leitura tem muito mais a ver com cinema de narrativa e cinema de montagem, remontando ao começo do século XX. E hoje, se eu fosse analisar o cinema atual, chegaria à conclusão de que ele é muito mais de narrativa do que de plano-sequência ou montagem.

SS: Você e a torcida do Flamengo! Não há novidade nisso, eu estou falando de 1950.

Plateia: Mas na revista vocês de certa forma anteciparam a vinda do cinema predominantemente narrativo?

SS: Vamos acertar a palavra narrativa? Essa palavra é usada quando se escuta American Idol e o Simon diz “olha, você canta muito bem e é capaz de não simplesmente dizer a letra, mas fazer uma narrativa da letra”. A narrativa se tornou um lugar-comum que para mim hoje é escandaloso. Estou falando de uma pessoa de 80 anos que não tem muito a ver com isso. Essa discussão teórica já está no Umberto Eco, se você quiser, com a Obra aberta. Já está no Barthes da Analyse structurale do récit. Essa ideia de narrativa permeia tudo, e ficou na moda agora porque todo mundo quer fazer alguma coisa que seja compreensível pelo grande público. A narrativa é questão de mercado.

Plateia: Naqueles anos vocês tinham a consciência de ter uma paixão muito grande pelo objeto, sendo ele cinema ou André Bazin, já com uma certa tendência à desconstrução e desconfiança da teoria que vocês liam?

SS: A discussão sobre método e crítica é exatamente isto: desconfiar. Essa era uma parte importante do debate da revista. Nós já tínhamos essa consciência. Mas não por sermos estruturalistas; eu sou derridiano, tenho que pensar antes de poder escrever. Essa discussão acontecia por uma razão prática: as pessoas não se entendiam mais. Não no plano social, pois nós íamos todos a um lugar chamado Camponesa, comíamos pão de queijo e era uma maravilha. Eu tive algumas das minhas melhores aulas de História dadas pelo Francisco Iglesias na Camponesa. Um dia ele me puxou a orelha e falou: “você está muito preocupado com a estética, tem uma coisa importante que é a história”. E foi ótimo porque eu passei a ler sobre os intérpretes do Brasil e isso fez parte da minha formação. Mas eu não lia absolutamente nada de história, porque o que nós aprendíamos na escola era horrível, um livro de história do Brasil do Joaquim Silva da edição Melhoramentos. Depois eu fui ler história mesmo, Casa-grande & senzala, uma experiência fora do manual escolar que eu devo ao Francisco Iglesias. Mas isso não é o que nós estávamos discutindo, estávamos falando da questão do método. Uma discussão a que essas diferenças de discurso obrigam. Não é xingar. Isso é o que o Maurício faz com o padre Guido Logger. Isso é fácil. Xingar o outro é fácil, difícil é desconstruir o pensamento do outro, obviamente puxando a sardinha para o seu prato. Essas discussões não são brigas. Talvez por sermos mineiros não nos apetece tanto a briga, nós preferimos discutir essas questões de um ponto de vista um pouco mais objetivo. Por que Fritz Teixeira Salles tem tal discurso? Porque ele leu os teóricos marxistas, claro. Vamos a eles, portanto.

Uma história que eu gostaria de contar é que o CEC ficou tão importante que o Partido Comunista detectou que estávamos nos desviando do comunismo e mandou um indivíduo do Rio de Janeiro, que depois se casou com nossa colega de letras Vilma Arêas, para ser presidente do CEC. O nome dele, Fausto Cupertino. Isso vocês podem comprovar com ela, professora de literatura e escritora, hoje na Unicamp. Assim como o Jorge Amado recebeu a função de coletar poemas da nova geração literária de Belo Horizonte, inclusive meus, para a revista Para Todos, que era de nítida inspiração comunista. Uma outra discussão que eu queria levantar é como a juventude acaba atraindo essas figuras, que tomam uma atitude que podemos criticar, mas que é muito bonita, de paternalismo, de ajudar de certa maneira a nova geração dizendo “vocês não estão indo por um bom caminho, mas nós entendemos, e vamos ajudá-los”. O meu poema que eles publicaram não tem nada a ver com a Para Todos. É um dos meus poemas mais mallarmaicos. Mas levaram, publicaram. Havia o suplemento do Jornal do Brasil que tinha o Mário Faustino como árbitro, e, como eu tinha vergonha de ser poeta, assinava Antônio Nogueira, que são os dois nomes que Fernando Pessoa abandonou: Antônio Fernando Nogueira Pessoa. Meu pseudônimo era um heterônimo de Fernando Pessoa. Mas eu mandei e Mário Faustino publicou; só depois é que houve um entendimento de que eu era de Minas, Silviano.

Há um fascínio da juventude muito grande, muito bonito. Isso é para falar de coisas que vão acontecendo porque determinados grupos já estabelecidos começam a querer nos controlar. Esse movimento do Partido Comunista foi bem óbvio. Quem levou o Glauber Rocha a Minas na época foi o Fritz Teixeira de Salles, que conseguiu verba não sei como e pagou a viagem e a estadia em Belo Horizonte – uma maneira de levá-lo a Ouro Preto, Congonhas, o barroco mineiro. E o Glauber, se vocês lerem a correspondência dele publicada pela Ivana Bentes, tem umas cartinhas em que descreve a Minas Gerais dos primeiros encontros.

Plateia: Enquanto um método dá sustentação à pessoa, o outro mexe com a cabeça…

SS: O mero fato de lê-lo. Quem lê um outro diferente o faz porque aquilo lhe incomoda. Mas eu não quero entrar na questão da diferença, que é da década de 1970. Havia uma discussão muito personalista naquela época.

Plateia: Você consegue situar o momento em que o jovem crítico de cinema foi capturado pela literatura de vez? Ou desde o começo você vivia com um pé em cada canoa e foi levando até onde deu? Eu gostaria de saber por que o cinema cessou para você como escrita crítica.

SS: Graças ao Jacques. Ele disse “você sabe que cinema só não é suficiente para pensar”.

Plateia: Quando você começou a fazer críticas de cinema com essa idade você tinha a perspectiva de um ofício?

SS: Estamos falando o tempo todo aqui de teoria e crítica. Nenhum de nós fez cinema. Nenhum de nós exceto por José Roberto Duque Novaes, que era o mais bobinho e fez um filmezinho de 2 minutos, no qual era eu o ator. Era um filme impecável porque ele decupou todas as cenas, eu tenho esse script. É um rapazinho que vem caminhando numa estrada com uma sacola, como se fosse um pouco vagabundo, e tem que atravessar uma ponte de ferro de Belo Horizonte. Nesse momento passa um trem e ele tem que se jogar contra a murada da ponte, numa cena com exercícios de close. O trem passa, ele volta a caminhar, e desaparece na direção de Belo Horizonte, caminhando chaplianamente. Foi uma bobagem, mas que mereceu artigos da imprensa dizendo que pela primeira vez alguém tentou pegar uma câmera, porque nós só escrevíamos.

Da mesma forma que o Iglesias me deu o puxão de orelha, o Jacques me deu três livros para ler, que eu não entendi. ABC of reading, de Pound; Páginas de doutrina estética, um livro de ensaios de Fernando Pessoa que não existe mais como tal; e o terceiro, que virou minha tese de doutorado: Os moedeiros falsos, de Gide.

Plateia: A fruição do cinema era muito mais fácil do que a da literatura, então?

SS: Claro. O cinema veio para mim da história em quadrinhos. Eu ia ao cinema todas as noites em Formiga, onde nasci. Era ao lado da minha casa e eu assistia às séries, Nyoka, O terror dos espiões, todas as de 1942. O terror dos espiões era maravilhosa, vocês podem ver no YouTube. Nyoka era uma espécie de Tarzan mulher. Depois eu me mudei para Belo Horizonte, onde meu irmão mais velho, que sabia que eu gostava de cinema, tinha ido estudar no colégio Lafaiete, no Rio de Janeiro. O Instituto tinha um ensino muito sofisticado para época, em 1948, administrado pelo doutor Lafaiete, pai de dona Dirce Côrtes Riedel. Meu irmão – que leu literatura, viu cinema, entrou para o clube da lanterna do Carlos Lacerda, tudo que vocês podem imaginar – me disse: “você que gosta de cinema, aqui tem um clube de cinema, sabia?”. Ele me levou ao clube de cinema quando eu tinha 14, 15 anos; eu não conhecia ninguém, é claro, e me aproximei do Maurício Gomes Leite, que tinha mais ou menos a minha idade. Pouco a pouco fui me aproximando dos outros e aí já comecei a ler teoria cinematográfica. Um húngaro, se não me engano Béla Balázs; O ator no cinema, de Pudovkin; a bibliografia que havia naquela época, em geral publicada com boas traduções pela Casa do Estudante do Brasil. Depois eu comecei a ler em francês e o repertório aumentou muito. Eu entrei para a Aliança Francesa, comecei a ler literatura francesa e foi dessa maneira que cheguei a Bazin e a Cahiers du Cinema. Tudo isso em Belo Horizonte, de onde eu só saí em 1960. Assim eu fui me tornando mais e mais leitor de literatura (e li aquelas coisas básicas, Flaubert, Baudelaire, Sartre…). Até os 13 anos eu não tinha lido nada de literatura. Comecei a ler Machado de Assis, José de Alencar, Dostoiévski, tudo misturado, fora o fato de que, e essa é a confissão final porque eu já estou exausto, eu era caixeiro na loja do meu pai. Meu pai era pai-patrão. Eu trabalhei como caixeiro, menino de entregas, desde os 12 até os 21 anos de idade. Também não é à toa que eu consigo escrever sobre Belo Horizonte, que eu conheço na palma da mão porque tive que fazer as entregas de produtos da loja nos consultórios dentários…

Plateia: Na última Suplemento Pernambuco você escreve sobre cinema, um livro da Estefânia…

SS: Mas eu nunca abandonei o cinema, é uma loucura minha. Como eu disse, qualquer leitura um pouco mais formal de qualquer texto meu verá que existe uma decupagem ali muito nítida. Acho que é uma das graças das coisas que eu escrevo. Nisso o Henry James é muito importante para mim, na questão do ponto de vista.

Plateia: Stella [Manhattan] tem muitos planos, não?

SS: Stella é escarrado Hitchcock – A janela indiscreta: o professor se masturbando lá em cima e vendo a mulher. Mas no Em liberdade, por exemplo, que é um livro mais sofisticado, tem uma questão do ponto de vista que é a questão da câmera. E era uma coisa que nos importava, porque havia um filme na época, que era uma porcaria mas seduzia todo mundo, narrado pela câmera, A dama do lago (The lady of the lake), do Robert Montgomery, o ator. Festim diabólico (Rope), do Hitchcock, tem brincadeiras formais divertidas, como aquela cena famosa dele olhando a bola de tênis da arquibancada. Eu tenho um livro chamado De cócoras, em que no final o sujeito está morrendo e aparece um anjo. Então é tudo visto num plongée/contra-plongée, de cima para baixo, de baixo para cima etc. São coisas arranjadas, porque o superior também é um pouco divino, que eu faço com certa graça, fico rindo de mim mesmo assim como a gente brinca com câmera.

___

[1] Trata-se do livro Revista de Cinema – Antologia (1954-1957 / 1961-1964), organizado por Marcelo Miranda e Rafael Ciccarini, Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2014. A pedido do Silviano, o Marcelo entrevistou um dos fundadores da revista, Guy de Almeida. V. texto que se segue ao depoimento. [N.E.]

[2] Não é por casualidade que Almodóvar chega ao final de sua carreira com a encenação de A voz humana, peça que já tinha sido citada por ele em filme bem anterior. [N.E.].

II

Marcelo Miranda: Como surgiu a ideia da revista?

Guy de Almeida[1]: Eu tinha 20 ou 21 anos na época. O pivô dessa história para mim, e acredito que seja de uma forma geral, foi o Cyro. Foi ele que teve a ideia e que convidou a mim, Jacques do Prado Brandão e José Roberto Duque de Novaes (que foi embora cedo para o Rio) para participar da criação da revista. Foi o Cyro que mobilizou, com entusiasmo muito grande. Era ele inclusive quem arrumava aquelas publicidades que apareciam na revista. A alma da revista, na realidade, foi o Cyro. Foi ele quem realmente criou e coordenou a edição da revista, nós ajudávamos no possível. Eu já estava em transição, saindo da crônica e da crítica de cinema para economia e política, sempre gostei muito de jornalismo.

Tive dois convites do Cyro naquela ocasião. Um foi para a Revista de Cinema e outro, depois, quando ele assumiu a direção do Diário da Tarde. Eu já tinha levantado vôo na política e na economia, trabalhando no jornal católico O Diário. Ele me convidou e assumi a função de editor de política quando ele era chefe de redação do jornal.

MM: Na época da fundação da revista, como se deu o convite do Cyro?

GA: Naquele momento não havia apenas a Revista de Cinema. Antes já havia o CEC, que realmente tinha uma atuação muito forte em relação ao cinema. Hoje com várias atividades que ocupam o espaço que naquela época era todo praticamente do cinema. Havia filas imensas nos cinemas em BH, como no Metrópole, Brasília, Glória, Avenida… Era uma geração, a nossa, muito imbuída da influência da literatura e do cinema. Nós tínhamos o hábito de ir à Camponesa, uma cafeteria na rua Goitacazes, pouco abaixo da redação de O Diário, entre Bahia e Espírito Santo. A gente se encontrava para falar de cinema, literatura etc.

A revista surge em função do interesse que havia pelo cinema e por seu papel naquele momento, com filmes impregnados de motivações sociais. O neorrealismo italiano teve uma presença muito forte em todos nós. E nos filmes encontrávamos grandes motivações às nossas conversas e formas de encarar as mudanças que surgiam no mundo. A revista surge como uma resposta a todo esse contexto.

MM: A revista chamou atenção logo de cara?

GA: Houve um interesse muito grande pela revista. Na realidade, do setor intelectual, e é possível notar até pelos colaboradores da revista, gente que normalmente não teve presença tão forte e profunda na produção de textos de cinema, só colaborou. Alguns tinham o cinema ao lado da literatura, como Jacques do Prado Brandão e Fritz Teixeira de Salles.

O CEC foi estimulado a participar da revista. Éramos os quatro fundadores, e tínhamos o Cyro que nos mobilizava – ele que editava tudo a partir dos artigos que recebia. E eu às vezes fazia traduções de artigos e escrevia algumas coisas. Nós nos encontrávamos sempre para discutir como fazer a revista. Podíamos conversar sobre cinema em várias circunstâncias e não tínhamos um ritual firme de encontros.

MM: Demorou entre a ideia e a primeira edição?

GA: Não me lembro bem disso. Não foi rápido, mas não demorou. Com a ideia da revista formulada e o grupo que trabalharia já definido, começaram os convites para colaborações e as seleções de artigos estrangeiros (assinávamos revistas como Cinema Nuovo e Sight and Sound). Havia uma concentração muito grande pelo cinema num nível intelectual. As reuniões do CEC, as sessões que fazíamos, eram muito interessantes, e depois delas debatíamos sobre aquilo tudo. E todos os jornais davam bastante espaço ao cinema. O Cyro tinha uma coluna no Estado de Minas, eu tinha no O Diário, o Jacques chegou a escrever, o Zé Roberto não tanto, mas estava presente.

MM: E financiamento?

GA: Era através dos anúncios de que o Cyro corria atrás. Pode ser que o Cyro tenha colocado dinheiro, mas o que ajudou a fazer a revista foram mesmo os anúncios. Não me lembro disso direito.

MM: Como se deu a montagem do visual da revista?

GA: Nós mesmos que diagramávamos, sempre com a coordenação do Cyro. Olhando a revista hoje, percebe-se que ela é meio primária, mas na época não era. Primeiro pelo fato de ser uma revista especializada em cinema – não no cinema no sentido da promoção publicitária, mas como atividade intelectual. Respondíamos a curiosidades e inquietações sobre o que o cinema representava naquele período, o cinema como instrumento para a realidade política e social. E depois porque os textos de cinema nos jornais eram mais informativos, sem aquela reflexão toda que colocamos na revista.

MM: Como era a definição das pautas?

GA: Havia sugestões, não apenas do que nós poderíamos produzir, mas também outras pessoas que seriam convidadas. E tinha interesse de pessoas que queriam colaborar, e nós pedíamos para enviar seus artigos. Feita a verificação da qualidade, era publicado. Nesse ponto, a revista, de certa maneira, desenvolveu um papel histórico, pela qualidade da produção que ela publicava, que era também inédita. Se olhamos a crítica de cinema daquela época nos jornais de BH, os textos eram um pouco mais curtos, mais de informação para o leitor.

MM: E a periodicidade?

GA: A periodicidade não era rigorosa, não tinha uma data certa para sair. Na fase inicial, saía com frequência, não sou capaz de dizer se era mensal, mas não ficava tanto tempo sem sair uma edição, pelo menos até a edição 23, quando saí da revista. O Cyro assumiu a chefia de redação do Diário da Tarde, algo que o absorvia muito, e todos foram assumindo várias atividades. A revista é interrompida em 1958 e volta depois, na segunda fase, da qual não participei.[2] A revista nunca parou mesmo, ela simplesmente deixou de sair. Eu me afastei porque fui completamente consumido pela atividade jornalística.

___

[1] Depoimento concedido em conversa com Marcelo Miranda realizada em Belo Horizonte, no dia 14 de julho de 2011.

[2] Os últimos números da revista foram dirigidos pelo crítico José Haroldo Pereira. [N.E.]

III

Salaud Mauricet

Com a pena divertida e vívida da amizade e admiração, Sérgio Augusto evocou no segundo número desta revista a figura de João Maurício Gomes Leite. O título dado ao artigo, “Maurice”, é alusão ao apelido que recebeu no Rio de Janeiro. Maurício é a mais completa vocação cinematográfica que Belo Horizonte conheceu na segunda metade do século 20. Pertenceu nos anos 1950 ao grupo Complemento e, como benjamim, fez parte da equipe da Revista de Cinema, destacando-se posteriormente como crítico diário nos jornais Diário da Tarde e O Estado de Minas. À época do golpe militar, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde sua escrita tornou-se hóspede de O Correio da Manhã. Dirigiu dois filmes. Um documentário, O velho e o novo, e um longa-metragem, A vida provisória. Desiludido com a carreira promissora, recém-casado e endividado até a alma, auto-exilou-se em Paris e conseguiu trabalho na Unesco. Naquela cidade, veio a falecer há dez anos. Tudo isso, e muito mais, lá está na sentida evocação de Sérgio Augusto.

O afrancesado Maurice já o era desde Belo Horizonte. Uma pesquisa arqueológica na crônica provinciana indicaria que o apelido carioca já o vinha acompanhando desde o dia em que assistimos maravilhados a Les quatre-cents coups, obra-prima de François Truffaut. Em certo momento do filme, o protagonista vira-se para um coleguinha e o chama de “salaud Mauricet”. À saída do cinema, não havia como não chamar Maurício de “salaud Mauricet”. É preciso contextualizar a mineiríssima maldade – ou a perversidade, se pensarmos no correspondente e menos equivocado conceito surrealista. A perversidade no trato entre amigos cheirava a linguagem de grupo fechado de jovens rebeldes, que reproduzia em miniatura a reação agressiva da comunidade bem-pensante. Queríamos experimentar algo das emoções vividas pelos “enfants terribles”, de Jean Cocteau, ainda que fossem sentimentos inventados imaginariamente e postiços.

No meu caso, e só do meu caso falo, o salaud Mauricet logo deu o troco. Passou a chamar-me de Sissy, em mais do que óbvia alusão às duas primeiras letras do meu nome e em menos óbvia referência à imperatriz brega-chique interpretada pela ravissante Romy Schneider. As alusões não paravam aí. Qualquer um que maneje a gíria norte-americana não teria dificuldade em traduzir o apelido por maricas, para não usar palavra mais grosseira, que talvez esta publicação não comporte. O britânico – pois ele também o foi, logo depois de a família ter-se transferido de Montes Claros para BH e ele ter-se inscrito como aluno na Cultura Inglesa e se apresentar com a revista Sight and Sound debaixo do braço – o britânico Maurício era mais oswaldiano do que a crônica cinematográfica carioca nos faz crer.

Aparentemente movido pela razão, na verdade o era sempre pela paixão, como os personagens interpretados por Humphrey Bogart, ator que ele passou a admirar desde Acossado, de Godard. Nos últimos anos parisienses apresentava-se sempre com capa de chuva cinza, afivelada, marca registrada do ator e de Albert Camus. Fisicamente era a cara do Nobel Soltchenitzin. A escolha do austríaco Otto Maria Carpeaux para interpretar o principal papel de O velho e o novo – e representar metaforicamente os jornalistas e intelectuais que combatiam o golpe militar no calor da hora – foi também motivada pela paixão. Uma antiga e dolorida paixão por Viena e suas belas e enigmáticas mulheres, que lhe foi despertada pelo filme O terceiro homem, de Carol Reed, baseado no conto homônimo de Graham Greene.

Para os que nasceram em meados dos anos 1930 e cresceram durante a guerra numa província ultramarina, o batismo de fogo ideológico não se deu, é claro, com os vitoriosos filmes norte-americanos sobre o conflito bélico, nem mesmo com os partiggiani de Paisá, ou com os doloridos párias de Roma, cidade aberta. Deu-se, antes, com o menino perdido de Alemanha, ano zero e com o pai desempregado de Ladrões de bicicleta. As chagas-vivas da destruição. E deu-se de maneira definitiva na descrição da cidade de Viena por Carol Reed. Uma cidade dilacerada pelas forças militares de ocupação, redimida pela beleza de Alida Valli e acentuada pelo cinismo arrogante e boquirroto de Orson Welles (sem esquecer que do esquema também fazia parte a ingenuidade detetivesca do norte-americano Joseph Cotten, protótipo do “americano tranquilo” no Vietnã).

Inesquecível a cena em que Orson Welles refugia-se no cacoete de levantar as sobrancelhas para enunciar a única contribuição da ordeira e pacífica cultura suíça à humanidade – a invenção do relógio cuco. Quantas vezes não repetimos a sua fala. Existe filme mais atual do que O terceiro homem? Quem imaginaria que, década depois, os corruptos do mundo se uniriam para transformar a Suíça no maior banco da face da terra e que a dilacerada Viena seria pinto diante do que as bombas de napalm fizeram no Vietnã e os invasores fazem em Ramalah ou Bagdá.

Sabe-se que, logo depois, Maurício viajou à Europa (sua primeira incursão pelo estrangeiro) e passou por Viena, onde conheceu uma linda jovem de 16 anos, por quem se apaixonou. A viagem é até hoje cercada de mistério e o encontro dos dois teria se dado numa loja de discos e se prolongado num café, entremeando colheradas de torta com goles de café vienense. Ou se prolongado, ao som da música de Anton Karas, pelas ruelas noturnas de Grinzig, bairro boêmio correspondente ao Montmartre parisiense, onde o personagem de Orson Welles tinha armado a sede do mercado negro da penicilina. Sei que, logo ao regressar, Maurício fechou a boca dos incrédulos. De carne e osso, a vienense punha os pés em Belo Horizonte. A mãe de Maurício, dona Aninha, senhora educada pelo sertão montes-clarense, não gostou da ideia de a ninfeta (a palavra então se impunha nas nossas conversas) vir hospedar-se na sua casa. Exigiu que filho e noiva habitassem quartos separados até o dia do casamento. A exigência foi cumprida, embora a união tenha durado pouco tempo, em virtude da pirataria de um jovem audaz do trapézio volante, nascido na Bahia.

Não repetirei a experiência carioca de Maurício, tão bem narrada por Sérgio Augusto. Surpreendo-o de volta em 1969, num momento em que me senti um traidor digno das páginas admiráveis do argentino Borges sobre o assunto. Para mim que, no campo das artes, fui sempre um cobrador de escanteio, que gosta de levantar a bola para os mais bem dotados cabecearem e marcarem gol, a pior traição a mim mesmo é a de não poder gostar da obra feita por um amigo. Quando Maurício me mostrou A vida provisória numa cabine da rua senador Vergueiro, comigo me desavim e fui posto em perigo, como rezam os versos de Sá de Miranda. Tinha visto na mesma ocasião Jardim de guerra, filme do também amigo Neville de Almeida, e tinha saído da sala de projeção disposto a bater córner para ele e o Jorge Mautner, autor do roteiro.

Eu morava então na região de Nova York, tinha convivido passageiramente com os irmãos Campos e me aproximado de Hélio Oiticica, e o filme do Maurício me pareceu quadrado (no bom e no mau sentido da palavra). O de Neville era um grito de louvor à vida nos seus aspectos mais trágicos e o do Maurício, no econômico relato tragicômico e autobiográfico, tinha algo de “déjà vu”, que me esfriava. Estava equivocado? Não sei. Sei que o apelido que ele tinha me dado perdeu a auréola do carinho e me caiu pesado, como uma carapuça.

A tradução da obra-prima de Malcolm Lowry, Under the Volcano, que fazia com Ângela Loureiro de Souza, nos reaproximou. (Ângela é quem nessa época apresentou ao Maurício a jovem poeta Lucia May, que viria a ser a segunda esposa e mãe da única filha.) Era Lowry no céu e Deus na terra, e com ele concordava John Houston, que veio a filmar o romance. Tinha conhecido em Paris a tradutora de Lowry para o francês, Clarisse Francillon, e Maurício ficou encantado com as histórias que lhe contava, produto das minhas conversas com Clarisse no seu apê que dava de frente para o parque de Montsouris. Mal podia adivinhar que meses depois ele estaria se auto-exilando na França. Numa melhor situação financeira e, por afinidade matrimonial, próximo do grupo político que inventava a abertura, Maurício pôde reencontrar os artistas e intelectuais amigos, que tinham se exilado na Europa. Ele me contou (e não há motivo para duvidar do seu relato) que foi por instância dele junto ao então sogro e chanceler brasileiro que fora concedido a Glauber Rocha o salvo-conduto, que permitiu o retorno do cineasta ao Brasil.

Uma das páginas mais fascinantes e mais desconhecidas da sua vida é a da sua inserção na Unesco, numa seção cuja finalidade era a de debater o estatuto da imprensa no mundo tomado, de um lado, pela guerra fria e, do outro, pelo anticolonialismo. Começava-se a viver a americanização do planeta, que acabou redundando no que passou a se chamar, depois da queda do muro de Berlim, de globalização, e alguns funcionários da Unesco se revoltavam contra o modo pelo qual as notícias (em particular as de caráter econômico e político) eram veiculadas e difundidas pelo mundo inteiro através de poucas agências, todas com forte ascendência norte-americana ou com parti-pris ocidental. Existe questão mais atual, depois que a televisão a cabo propiciou a entrada da CNN lares adentro? Sei que estou simplificando e mais simplificarei a seguir, pois pretendo resumir algo que não caberia em vários tratados. O resumo tem a desvantagem de falsear a verdade e a vantagem de mostrá-la de maneira nua e crua.

Foi o grupo de que Maurício participava que levou a cabo o questionamento da ideologia neocolonialista e injusta da Unesco, buscando imprimir junto à cúpula decisória uma decidida atitude equânime em relação às várias e diferentes regiões do planeta. Esse movimento, por assim dizer ecumênico, foi responsável por pelo menos duas mudanças corajosas e altamente polêmicas naquele órgão internacional. A eleição de um africano negro para a presidência e a consequente insatisfação da delegação dos Estados Unidos, que se manifestou pela retirada da contribuição financeira.

Foram anos difíceis e inesquecíveis para a conturbada e meio que secreta história da Unesco, anos que, vistos da perspectiva de hoje, talvez sejam os últimos remanescentes da ideologia terceiro-mundista em órgão internacional. A retirada da colaboração financeira pelos norte-americanos, me disse o Maurício, não foi o que motivou a queda do grupo liderado pelos africanos, sucedido por diretoria de teor nitidamente pró-americano. A queda do grupo foi motivada pelo fato de que a Unesco, para a boa realização da sua política humanitária, precisa de uma quantidade extraordinária de especialistas nas várias áreas do conhecimento, de preferência com PhD. O único país que tem superávit de doutores e pode exportá-los às pencas são os Estados Unidos. A falência, apregoada como financeira, foi na verdade cultural e humanitária.

Este alinhavo à evocação de Sérgio Augusto vem a propósito de uma constatação que ele faz ao final. João Mauricio – escreve ele corretamente – não deixou livro nem coletânea de escritos. Estão espalhados e/ou perdidos pelas folhas diárias e algumas revistas. Há dois anos alguns amigos de Maurício, não sei se os principais ou se os melhores, resolveram pôr fim a esse estado de coisas. José Haroldo Pereira retirou uma caixa de sapatos dos seus guardados. Continha uma suculenta coleção de críticas diárias escritas pelo nosso homenageado. Passou os recortes a Wander Melo Miranda, diretor da Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, que mandou fazer duas cópias do material. Uma foi depositada no Acervo de Escritores Mineiros, daquela universidade, e a outra entregue ao jovem professor Jair Tadeu da Fonseca, que está sendo responsável pela seleção e digitalização das críticas e ensaios e será o autor do prefácio da coletânea de escritos.

Não há por que não aguardar a publicação para se conhecer a contribuição do salaud Mauricet ao pensamento cinematográfico no Brasil, contribuição que encontrará o merecido lugar ao lado das já consagradas obras do decano Paulo Emílio Salles Gomes e do contemporâneo Jean-Claude Bernardet.